六經模型之研究(一)由來 (轉載自矽谷中醫損友團,感謝葉昭呈醫師撰稿。) 這個Christmas 和南加的朋友們一起過了個十分快樂且充實的假期,不但大家聊的高興,小朋友們也是在一起玩的不亦樂乎。南加州的師兄姐們的不吝分享,更是讓我們學到許多寶貴的經驗。 其中印象最深刻,也是最令人回味的,就是孟超師兄所分享的概念:以一個立體圖像式的六經模型,來理解及運用傷寒及金匱之方劑。大夥一起坐在房間中,聚精會神地聽師兄分享他的心得。好像一下子拉回到學生時代那種單純上課的日子。感覺十分親切與感動。 會後孟超師兄也特別商借我們這小小部落格的一隅,來與讀者們一同研究這個六經模型。希望能集眾人之力加以完善,大家一同將知識淬煉成智慧,也讓更多的中醫同好也能解理仲景方的奧妙及魅力之所在。 還記得倪師總是將分析病情比喻成讀圖:以病人所呈現出來「象」,來了解病人的狀態。這個六經模型的建立,正是試圖將六經之間彼此的關係和「溫度」、「濕度」、「壓力」、「速度」、「位置」、「質量」、「向量」、「時間」等等老師常常在強調的物理因素圖像化,並將之放在一個立體的模型上來討論。這不但可以幫助我們理解六經之間傳經的空間和時間上的演變,也可以將傷寒論及金匱要略中所有的方劑放入模型之中,用來分析方劑之間彼此的關係,若是推而廣之,也許可以將時方的思路,亦作為此模型中的一軸來加以理解,如此可以與經方互相參照,或許將來可以有更多的思路火花及嶄新的運用方式。。 我們預計以系列文章的方式,來詳細解釋這個模型,希望能將我們所認知的六經方劑相對關係,以圖表的方式呈現出來,讓讀者都能很輕鬆的來理解及認識這個模型。

|

||||||||||||||

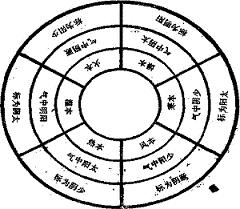

六經模型之研究(二)簡介(轉載自矽谷中醫損友團,感謝葉昭呈醫師撰稿。) 醫學研究之所以困難,是因為人是活的。人在活著的時候,每一時每一刻都是處於一種動態平衡的狀態下。要研究一個無時無刻都在變化的東西,自然不是一件容易的事。所以古人很聰明的發明了一些模型,如五行、五運六氣、六經、衛氣營血等等,來描述天地和人體運行的模式,並以此來作為醫學治療上的依據。所以我們可以說,中醫學就是一種modeling 的醫學。 這種模型的概念在近代之中開始為較多的醫家使用。我們發現在一些傷寒名家的著作之中,亦不乏有如此類似的比喻。如清代醫家陳修園引用《內經》《素問》「六微旨大論篇」中之文: "少陽之上,火氣治之,中見厥陰。 陽明之上,燥氣治之,中見太陰。 太陽之上,寒氣治之,中見少陰。 厥陰之上,風氣治之,中見少陽。 少陰之上,熱氣治之,中見太陽。……" 運用在其著作《傷寒論淺注》中,所作之「上中下本標中氣圖」及「臟腑應天本標中氣圖」。來解釋六經之間的關係。

"請以地理喻,六經猶列國也。腰以上為三陽地面,三陽主外而本乎裡。心者,三陽夾界之地也。內由心胸,外自巔頂, 前至額顱,後至肩背,下及于足,內合膀胱,是太陽地面。……腰以下為三陰地面,三陰主裡而不及外。腹者,三陰夾界之地也。……若經絡之經,是六經道路,非六經地面也。……" 再如近代醫家彭子益的《圓運動的古中醫學》一書之「古法上篇」中,也將傷寒論的內容,比喻為一個六瓣之橘子模型: "一部傷寒論,如內容六瓣之一橘;榮衛如橘皮,臟腑如六瓣,少陽經如橘絡也。"

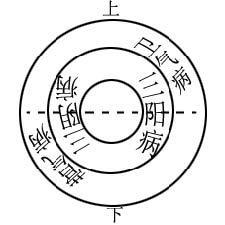

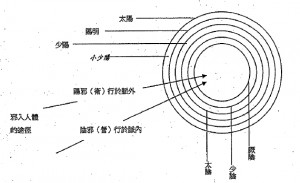

所以彭子益的橘模型,可以說是簡化的來描繪人體內外之關係。以榮衛代表皮膚腠理,少陽表示半表半裡之間,而最裡層則為五臟六腑。 台灣的山中名醫張老師在外流傳的筆記中,也有著一個以同心圓為主的六經病圖:

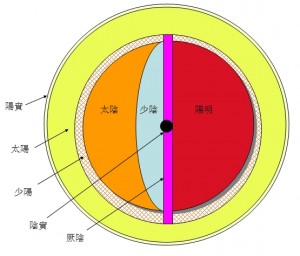

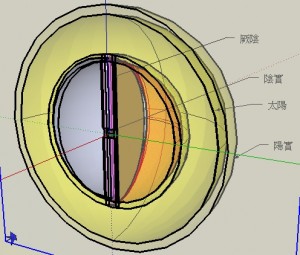

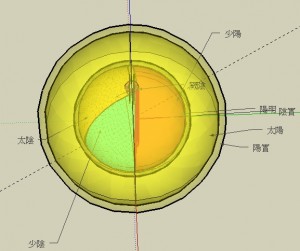

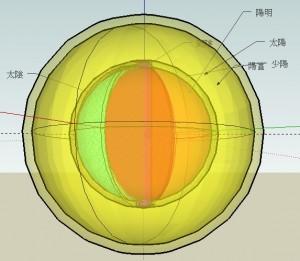

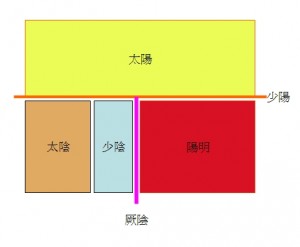

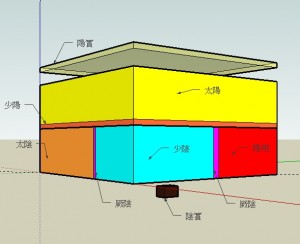

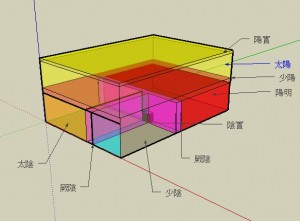

我們初步的模型,主要是以闡述六經病之互相傳遞變化為主,雖說是六經模型,其實更貼切的說法,應該說是仲景傷寒論的六經病模型,或是六病模型。因為仲景雖借六經之名來闡述病勢的六種階段,實則與經絡之六經不相同。不過大家講六經辨證習慣了,就還是叫六經模型比較上口。 外層為太陽,其外有一薄層為陽實。第二層為少陽,以網狀代表。中間的球分作三份,分別是陽明、太陰和少陰。陽明佔半球,太陰佔1/3,少陰佔1/6。中軸之處,則為厥陰。另有一小球位於球心,則為陰實。 其顏色對應為:

|

||||||||||||||

六經模型之研究(三)演變(轉載自矽谷中醫損友團,感謝葉昭呈醫師撰稿。) 上次我們談到了初歩的球模型:

太陽 ←→ 少陽 太陽 ←→ 陽明 太陽 ←→ 太陰 太陽 ←→ 少陰 太陽 ←→ 厥陰 陽明 ←→ 少陽 陽明 ←→ 太陰 陽明 ←→ 少陰 陽明 ←→ 厥陰 少陽 ←→ 太陰 少陽 ←→ 少陰 少陽 ←→ 厥陰 ………其他讀者可以從圖示中自行推出來。

這個模型圖中,少陽和厥陰都是比較小的部份。一方面是要表現此二者的「陽」和「陰」,均是三陽及三陰之中較少的。另一方面是要表現它們所處的關鍵樞紐地位。 少陽的的關鍵是在表裡之間,而厥陰的關鍵是在陰陽之間。 另外,正如彭子益所說的「少陽經如橘絡」,少陽實為半表半裡,並且是如橘絡比較有縫隙的,故當邪自表走裡時,可以橫跨太陽、少陽、及陽明,成三陽並病;亦可以只有太陽及陽明合病,而病邪所佔的區域,實已橫越少陽的區塊。 就模型而言,球模型是比較適合來表示人體的圓滿,也較符合自然的空間狀態。不過,我們的最終目的,是要在模型上擺放出各個方劑的所在位置,由於球模型的限制,就不是那麼方便。所以,我們可以運用簡化的方式,將球模型修改為立方模型,改圓弧為直線,這樣一來,我們就可以在面上成立許多的「區域」,而各方劑也就可以放入在各自的「區域」上。 所以,就衍生出了以後我們要用來討論的立方模型。

|

||||||||||||||

六經模型之研究(四)模型及動畫(轉載自矽谷中醫損友團,感謝葉昭呈醫師撰稿。) 本來是預計要開始討論太陽病篇的。不過由於太陽病是傷寒論中佔了最大的篇幅,複雜度也比較高。其中不只純太陽病的範疇,亦包含了許多誤汗、誤吐、誤下之後產生之變證,也包括了許多和其他經病的交錯。不過筆者最近公私事皆忙,為了將基礎打的更紮實一點,所以在寫作速度上會比原先所設想的慢一些。還請讀者多包涵。 在還沒有推出太陽病篇之前,就先請各位欣賞一下由本團阿旺師兄精心製作的立體模型動畫,以及可供下載的模型。 阿旺師兄精心製作的六經立體模型動畫 http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=b38d98005405b1dd2bc3e28751c5086c 這個立體模型最早是阿旺師兄用 Google SketchUp 作出來的。我們才知道原來 Google SketchUp 是一套極受歡迎、易學好用的3D繪圖軟體,可廣泛應用在各種領域,包括建築、室內設計、機械設計、景觀設計、GIS、舞台設計….等。操作簡單是它的主要賣點,人人都可以快速上手。2006年 Google 併購 SketchUp 後,更將 SketchUp 的 3D 模型直接輸出至 Google Earth 裡,非常的酷!而且最重要的是,它還是完全免費,任何人都可以使用,讓我們也能在不花費任何的費用之下,也能一窺 3D 的世界。 使用的方法也很簡單,Google 本身有提供網上的影音說明,它將指令使用拍成短片,放在 YouTube 上,所以可以重覆觀看學習。有興趣的讀者可以到以下的網址來看這些短片,並下載 Google SketchUp: |

||||||||||||||